光学・OR・ウェブニュース

科学の成長モデルの変化と今後の展望

合田圭介

東京大学大学院理学系研究科化学専攻 〒113-0033 東京都文京区本郷7-3-1

カリフォルニア大学ロサンゼルス校工学部生体工学科 Los Angeles, California, 90095, USA

武漢大学工業科学研究院 中国湖北省武漢市 430072

Change in Science’s Growth Model and Future Perspective

Keisuke Goda

Department of Chemistry, University of Tokyo, Tokyo 113-0033, Japan

Department of Bioengineering, University of California, Los Angeles, California 90095, USA

Institute of Technological Sciences, Wuhan University, Hubei 430072, China

E-mail: goda@chem.s.u-tokyo.ac.jp

※ダイジェスト版を「光学」50巻5号に掲載

はじめに

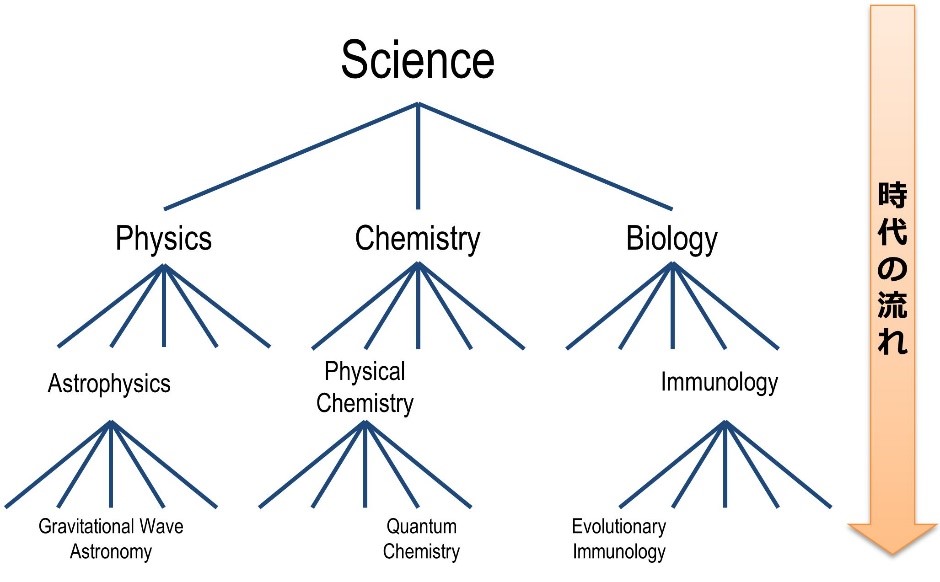

科学の歴史^は分野の細分化の歴史である(図1)。英国ブリストル大学のJohn Ziman教授が執筆した本「Knowing everything about nothing(無に関するすべてを知る)」[1]1. John Ziman, “Knowing everything about nothing: Specialization and change in research careers”, Cambridge University Press (2010).によると、「Science grows by a systematic division of labor, where the domain of action of each worker is narrowly limited(科学は組織的な分業によって成長し、各研究者の行動範囲は狭く制限されている)」。アリストテレスの時代から科学的知識は天文学的に増大しているが、人類が科学的知識を分野ごとに分割し、学校教育課程を専門教育化することで、人間が扱える知識量及び教育コストを制限し、学校教育期間の終了後に生産的な研究活動を行えるように制度化した。また、人間が使用する言語には常に曖昧性が伴うため、それを排除するために専門用語を作り出し、専門分野でのコミュニケーションを円滑化・活性化した。しかしながら、John Ziman教授は「It is the extreme narrowness and specificity with which scientific knowledge can be so divided that differentiates scientists so minutely from one another(科学的知識が極端に狭く、特異なものであることが、科学者を分裂させている)」と科学の分野分割型成長モデルの弊害を問題視している[1]1. John Ziman, “Knowing everything about nothing: Specialization and change in research careers”, Cambridge University Press (2010).。実際に、科学全体を包括的に議論できる研究者の数が非常に少なくなってきている。

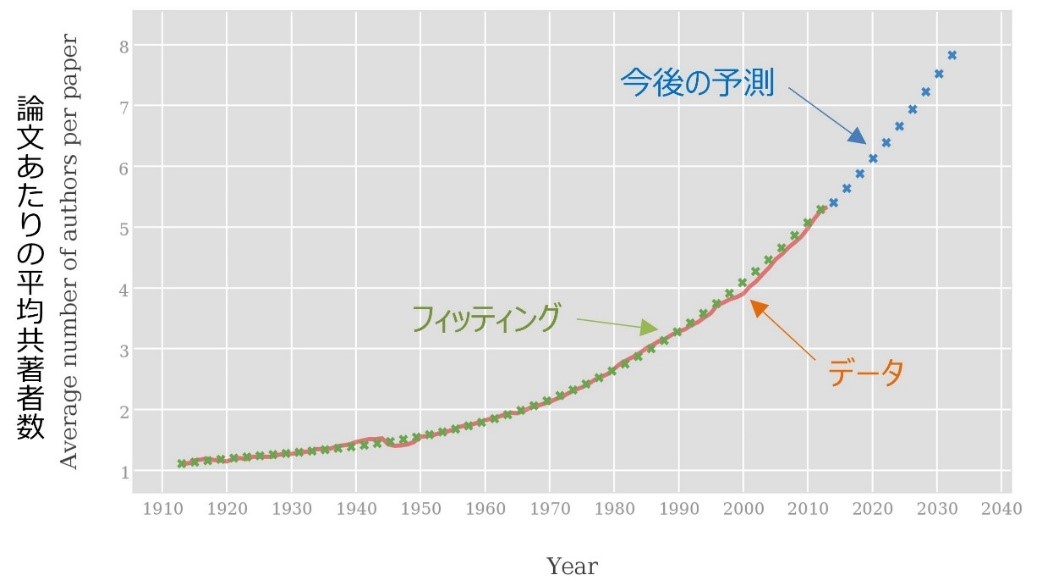

科学の分野分割型成長モデルのデメリットが近年顕著になってきた反動で、近年の科学は異分野融合的になってきている[2,3]2. Sneha Kulkarni, “Interdisciplinary research: Challenges, perceptions, and the way forward”, https://doi.org/10.34193/EI-A-5338 (2015).

3. Robert Aboukhalil, “The rising trend in authorship”, The Winnower, https://doi.org/10.15200/winn.141832.26907 (2014)。米国のコールド・スプリング・ハーバー研究所のRobert Aboukhalil博士の論文「The rising trend in authorship(オーサーシップにおける増加傾向)」[3]3. Robert Aboukhalil, “The rising trend in authorship”, The Winnower, https://doi.org/10.15200/winn.141832.26907 (2014)によると、論文共著者数の推移(図2)が示すように、1920年より以前には一般的に論文は1人で書かれていたが、2012年には論文あたりの平均共著者数は5.3人に増加している。2020年ではこの人数が6人、2030年にはこの人数が7.5人に増加し、さらに22世紀に入ると、この値は20人以上になることが予想される。Aboukhalil博士はこの傾向を分析し、「Modern scientific inquiries have become so complex that answering them requires large teams of scientists from different fields, thereby driving up the number of authors per paper(現代の科学的な問いかけは非常に複雑になっており、それに答えるためには異なる分野の科学者からなる大規模なチームが必要となり、その結果、論文あたりの著者数が増加する)」と結論付けている。実際に、ナノテクノロジー、ゲノム科学、バイオインフォマティクス、生体医工学、物質科学、薬学、神経科学、気候変動などの先端分野においては、異分野融合は必然的である。まさに、科学における分野分割型成長モデルから、分野融合型成長モデルへの変化というパラダイムシフトが起きつつある。現に、重力波研究者ではないBarry Barish教授が重力波検出を達成したLIGOの異分野融合チームを上手に率いたというマネージメント能力が高く評価されて受賞した2017年ノーベル物理学賞[4,5]4. Adrian Cho, “Will Nobel Prize overlook LIGO’s master builder?”, Science, 353, 1478 (2016). https://science.sciencemag.org/content/353/6307/1478

5. 「重力波」ノーベル賞“異例”の受賞にみる日本の科学技術の行く末, https://www.nhk.or.jp/d-navi/sci_cul/2017/12/story/special_171218_1/は画期的であり、このパラダイムシフトを示す良い例である。

しかしながら、日本のファンディングは、古い分野分割型成長モデルに執着し、この科学のパラダイムシフトに適応できていない。具体的には、大学、省庁、ファンディングエージェンシーは縦割り行政であり、管理しやすいタコつぼ型研究を支援している一方で、分野間の融合や研究者の流動を支援する体制になっていない。「異分野融合」という分野は存在しないので、本質的に縦割り行政では異分野融合を支援することは困難である(行政の進化が進めば進むほど、行政の細分化が進み、異分野融合研究を支援することができなくなる)。異分野融合を行っている研究者はそれを行っているという認識は薄く、むしろ最先端の研究を行うために複数の分野からの手法を合わせる必要性があると感じて実行している状態である。そのため、ファンディングエージェンシーが研究手段である「異分野融合」を目的とした政策を行うと、いわゆる目的と手段の逆転現象が生じ、結果的に機能しない。むしろ、縦割り行政は異分野融合研究の足かせとなっている。たとえば、ファンディングエージェンシーが申請書や報告書を評価するにあたって、特定分野の研究には有効だが異分野融合研究には機能しないピアレビューによる多数決方式[6,7]6. Richard Smith, “Peer review: a flawed process at the heart of science and journals”, Journal of the Royal Society of Medicine, 99, 178 (2006).

7. Lindell Bromham, Russell Dinnage, and Xia Hua, “Interdisciplinary research has consistently lower funding success”, Nature, 534, 684 (2016).に固執している。ピアレビューには、主に時間がかかること、ピア(研究者)の時間と労力がとられること、専門分野的であること、発見は多数決ではもたされないことなどの問題がある。一般的に研究者が申請書を提出してから結果を得るまで数か月~半年間かかる。世界がダイナミックに変化している中で、研究者にとってこの待ち時間は無駄であり、国際競争に勝てない。また、研究者の多くの時間がピアレビューというボランティア活動に費やされる。ボランティア活動であるため、ピアレビューの質にばらつきがあり、一貫性に問題がある。さらに、ピアレビューは専門分野的(特定分野に強い複数の研究者が評価する手法)であるため、異分野融合研究提案を総合的に判断することが難しい[7,8]7. Lindell Bromham, Russell Dinnage, and Xia Hua, “Interdisciplinary research has consistently lower funding success”, Nature, 534, 684 (2016).

8. Sandra Bendiscioli, “The troubles with peer review for allocating research funding”, EMBO Reports, 20, e49472 (2019).。また、科学の歴史が示すように、大きな発見は多数決ではもたらされず、大多数の人は最初は否定的である。

横串的ファンディングの強みと効果

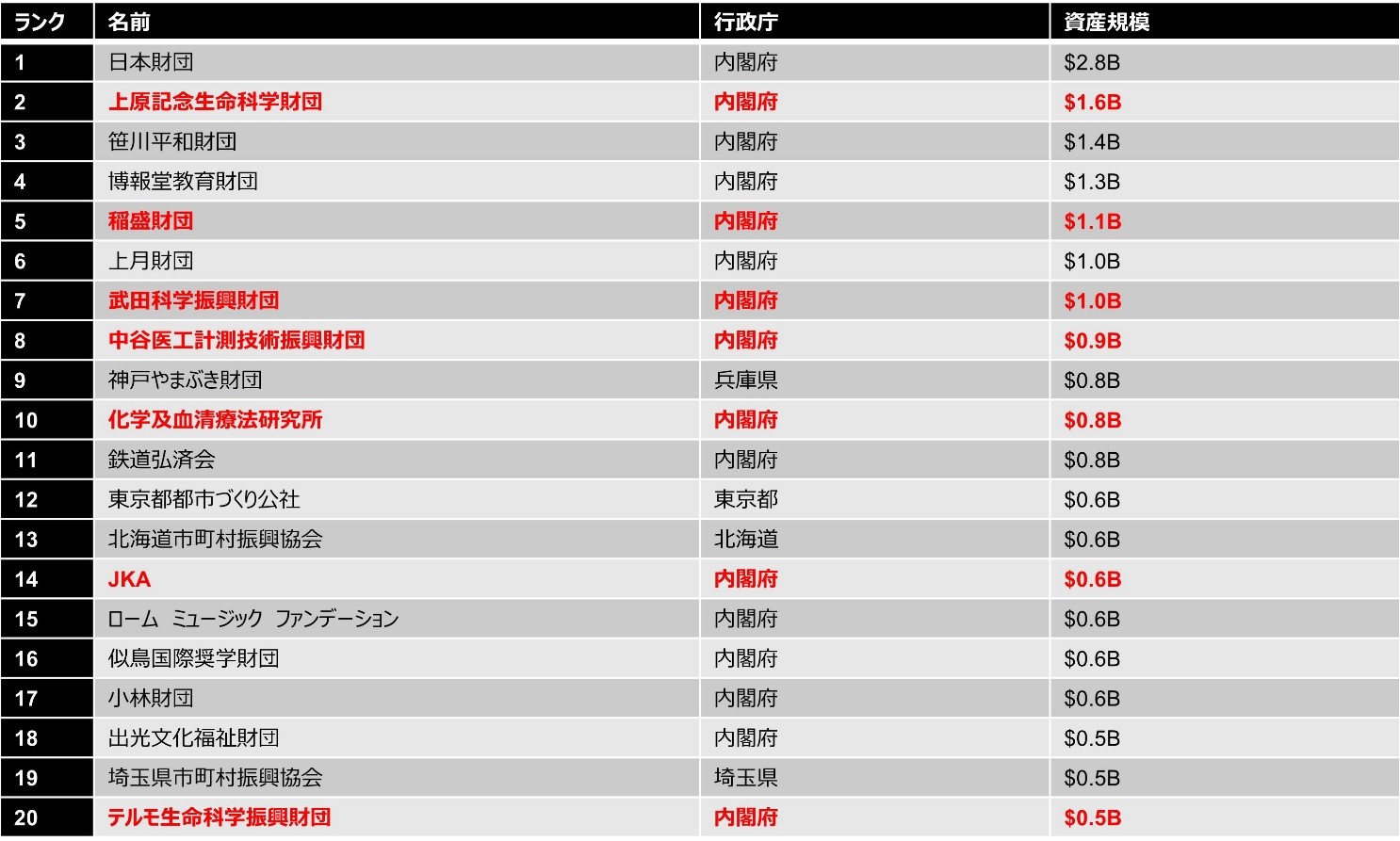

米国では、政府系ファンディングエージェンシーの様々な問題を回避する巨額の予算規模を持つ慈善団体(Bill & Melinda Gates Foundation、Ford Foundation、Chan Zuckerberg Initiative、Eli & Edythe Broad Foundation、Alfred P. Sloan Foundation、Kavli Foundation、W. M. Keck Foundation、Carnegie Foundation、Andrew W. Mellon Foundation、Rockefeller Foundation、American Cancer Societyなど)が大活躍している。基本財産額においてBill Melinda Gates Foundationは2019年で約363億ドル(約3兆8600億円)、Howard Hughes Medical Instituteは2017年で約226億ドル(約2兆4000億円)、Ford Foundationは2014年で約12.4億ドル(約1兆3200億円)と非常に大きな財政規模を持っている(表1)[9]9. “World’s 100 largest philanthropic foundations list”, Arco Lab (2015),

https://www.arcolab.org/en/worlds-100-largest-philanthropic-foundations-list/。これらの米国の慈善団体は、国とは全く異なった理念を持ち、国ができないことを率先して実施している。

具体的には、研究テーマよりも人(特に異分野融合能力を持ち、0から1を生み出せるような研究者)を支援することで、横串的に研究を支援している。これらの慈善団体でも選択と集中は行っているが、選択の対象は研究テーマではなく人である。税金を基盤とする政府系予算では特定個人を支援することは出来ないが、慈善団体はこの問題を難なく解決する。また、政府系予算に付き物である膨大な事務作業(申請書、研究報告書、会計処理報告など)が発生しないため、研究活動に集中することができ、政府系予算により支援された研究よりも研究進捗が速くなり、国際競争に強い。さらに、審査のスピード感も慈善団体の特徴である。たとえば、今回のコロナ禍では、2020年4月に複数の慈善団体や個人投資家が協力して開始したプログラム「Fast Funding for COVID-19 Science」が2週間で提案書の審査と採択を完了し、COVID-19の基礎研究及び臨床研究を推進した[10]10. Fast Funding for COVID-19 Science, https://fastgrants.org/。このスピード感は政府系予算では不可能である。また、これらの慈善団体は、自ら研究所(Howard Hughes Medical Institute、Zuckerberg Biohub、Broad Institute、Kavli Institute、Allen Institute for Brain Scienceなど)や大学(Carnegie Mellon University、Rockefeller Universityなど)を設立・運営することで、政府系予算に典型的な「省庁⇔ファンディングエージェンシー⇔研究機関⇔研究者」の複数の層で発生する様々な事務作業や研究遅延の問題、予算使途の制度的制限などを克服する。また、いわゆる中間業者の排除により、間接経費などのピンはねを排除し、意思決定や予算の効率性及び研究速度を圧倒的に向上する。これらの研究所で勤務する研究者には、安定的な経済的支援のもとに申請書を書く必要がなく、予算使途の制限も気にせずに、研究に集中できる環境が提供される。これらの優れた研究環境により支援された多くの研究者がノーベル賞を受賞している[11]11. Athina Tatsioni, Effie Vavva, and John P. A. Ioannidis, “Sources of funding for Nobel Prize-winning work: public or private?”, The FASEB Journal, 24, 1335 (2010).。企業や市民からの寄付により運営されている非営利団体American Cancer Societyでさえも、これまで49名ものノーベル賞受賞者に至る研究を支援している。歴史的に比較的新しいHoward Hughes Medical Instituteも最近40年間で30名以上のノーベル賞受賞者に至る研究を支援している。2020年のノーベル賞受賞者を見ても、生理学・医学賞受賞者のMichael Houghton教授はLi Ka Shing Foundationより、Charles M. Rice教授はRockefeller Foundation、化学賞受賞者のJennifer A. Doudna教授はHoward Hughes Medical Instituteより、それぞれ支援を受けた。大半の日本人研究者には経験がないかもしれないが、筆者は米国でこれらの慈善団体から研究支援を受けたことがあり、日本のファンディングエージェンシーとは全く比較にならないレベルの素晴らしい支援(金銭的支援のみならず、運営面でのサポートなど)を感じた。

マトリックス型「選択と集中」

米国での成功を踏まえると、日本での科学技術予算において、縦割り行政で技術開発(応用研究)に向けたテーマを支援、横串で慈善団体などの民間が科学(基礎研究)を行う研究者を支援というマトリックス型科学技術政策が理想的である。研究に必要な要素は主に人(研究者)、場所(研究機関)、分野(研究テーマ)であるため、場所が十分に支援されているという前提で、人と分野をバランスよく支援することが研究成果を最大化し、科学(基礎研究)と技術開発(応用研究)の循環を健全化する。このマトリックス型科学技術政策は、運営費交付金が潤沢だった大学法人化前の状態に近い。その当時は政策的にこれを意図されていたのか不明であるが、日本にとっては科学と技術開発のバランスが取れていた時期であり、実際に多数のノーベル賞受賞がこの時期の研究によってもたらされている。

しかし、現実的に考えて、現在の日本の緊縮財政の中、全国の国公立大学に運営費交付金を大学法人化前の状態に戻して配分することは政治的に非常に困難である。また、日本の慈善団体は米国を含む諸外国のそれに比べて脆弱である。たとえば、基本財産額において、日本の代表的な慈善団体である上原記念生命科学財団は2019年で約1600億円、稲盛財団は2018年で約1000億円、三菱財団は2020年で約330億円であり、米国の慈善団体と比較して1桁も2桁も小さい(表2)[12]12. “日本の助成財団の現状 ―資産総額上位100財団”, 助成財団センター (2018), http://www.jfc.or.jp/bunseki/rank_asset/。稲盛財団はInaRISという10年間で総額1億円という若手研究者支援(毎年数名が採択)のフェローシッププログラム[13]13. 稲盛財団, https://www.inamori-f.or.jp/inarisを2019年に開始したが、金額と採択者数がまだまだ少ない。さらに、世界を大きく動かすほどのリーダシップ力(財力的、発言力、行動力)を持つBill Gates氏やMark Zuckerberg氏に匹敵する社会的リーダーは日本の慈善団体には存在しない。日本においても単発的な寄付(たとえば、ファーストリテイリング代表取締役会長兼社長の柳井正氏が医学研究を支援するために京都大学の山中伸弥教授と本庶佑特別教授に毎年5億円で10年間[14]14. 京都大学プレスリリース(2020),

http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/about/events_news/office/soumu/shogai/news/2020/200624_1.html)はあるが、継続的ではない。筆者が所属する東京大学が始める大学債でも同様の研究者支援が期待されるが、日本全国の大学に広がるまでには時間がかかる。よって、民間の力のみで横串を提供することは、少なくとも短期的には日本で困難であると思われる。

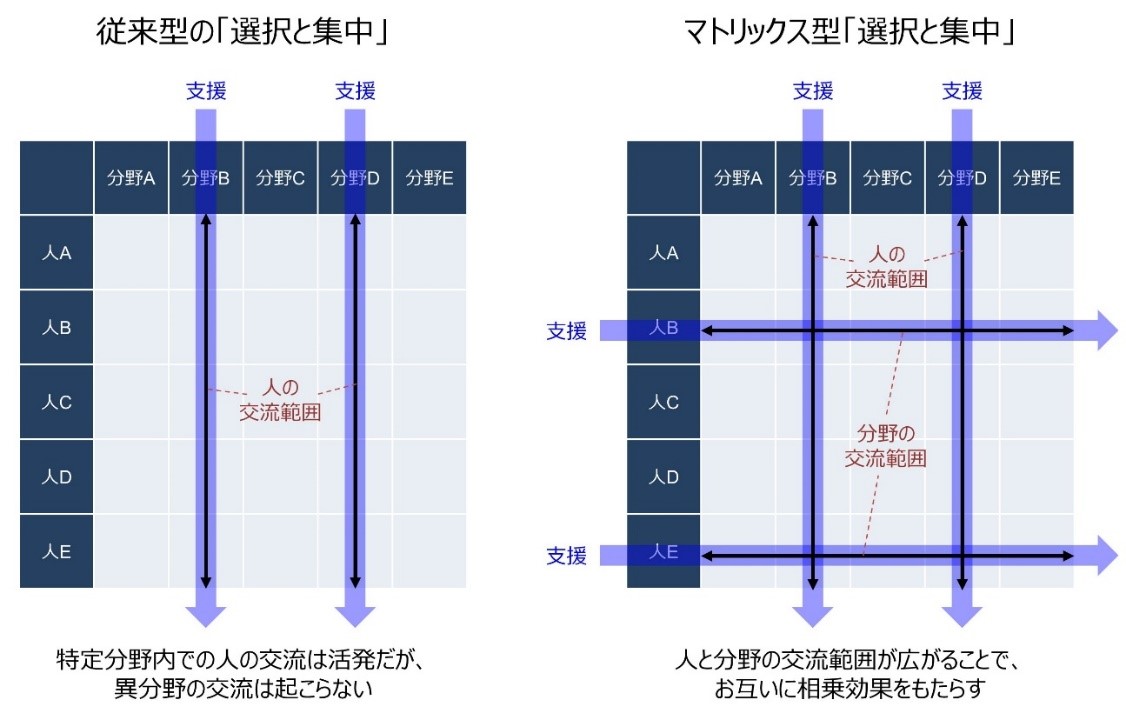

そこで、現実路線で考えて、筆者は国の予算を基盤としたマトリックス型の「選択と集中」(図3)を提案したい。この政策では、オーバーラップが激しい研究者と開発者の境界を敢えて排除し、研究開発者の基礎研究(属性的に人より)と応用研究(属性的に分野より)の両面をマトリックス的に支援する。具体的には、縦割りで特定の分野を選択し集中的に支援し、横串で人を選択し集中的に支援する。この政策は真新しいものではなく、横串支援(人支援)に関しては、すでに国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)が例外的に行っている創造科学技術推進事業ERATO(小規模な若手向けプログラムとしてはJSTのさきがけやさらに小規模なACT-X)に相当する。上述の研究の異分野融合化の傾向は、ERATOの目的である「規模の大きな研究費をもとに既存の研究分野を超えた分野融合や新しいアプローチによって挑戦的な基礎研究を推進することで、今後の科学技術イノベーションの創出を先導する新しい科学技術の潮流の形成を促進し、戦略目標の達成に資すること」[15]15. 科学技術振興機構, https://www.jst.go.jp/erato/about/index.htmlと合致する(その一方で、JSTの理念とは合致しないため、ERATOの予算は年々削減されている)。つまり、現状の縦割りの「選択と集中」予算の再配分を行うことで、ERATOやさきがけの拡充を行い、縦横のバランスを最適化する(つまり、これまでの競争的資金の「競争性」が問題なのではなく、この制度で「競争対象の縦方向への偏り」を是正する)。JSTも含めた国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)や国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)などのトップダウン型ファンディングエージェンシーは縦割り支援に集中し、独立行政法人日本学術振興会(JSPS)や慈善団体などのボトムアップ型ファンディングエージェンシーは研究テーマ型申請方式を廃止し、横串支援に特化する形が理想的である。具体的には、JSTは横串支援的なERATO、さきがけ、ACT-Xなどを廃止し、JSPSに吸収させる。その一方で、JSPSは人材育成事業(特別研究員プログラム、卓越大学院プログラムなど)や学術国際事業(研究拠点形成事業、外国人特別研究員プログラムなど)は維持しつつ、縦割りなのか横串なのか中途半端な科研費(最近始まったバイアウト制度も中途半端)は再編成し、JSTから移管されたERATO的(さきがけ、ACT-Xを含む)なプログラムを発足することで横串支援に集中する。可能であれば、慈善団体も縦割り支援を廃止し、横串支援(例として上述の稲盛財団のInaRISなど)に集中する。

マトリックス型「選択と集中」制度は様々なメリットをもたらす。一つ目に、研究者が自由な発想に基づき、0から1を生み出すような研究(異分野融合的研究も含む)を長期間実行することができる。言い換えると、ノーベル賞受賞者である本庶佑氏が大切とする「ばかげた挑戦」[16]16. 吉野次郎, 山田宏逸, 定方美緒, 津久井悠太, “日本の革新を阻む「変なことしてはいけない」症候群”, 日経ビジネス (2020),

https://business.nikkei.com/atcl/NBD/19/special/00387/を支援する。二つ目に、研究テーマごとに新規で申請する必要がないため、申請書作成やピアレビューなどの様々な研究スピードの律速になる制限(膨大な事務作業など)を回避し、研究者が実際の研究に集中する環境を提供し、国際競争力が向上する。また、同時にピアレビューにかかるコストを時間を削減することができる。三つ目に、マトリックス構造は研究者の交流範囲(境界条件)を広げる効果を持つため、人材流動性を高め(結果的に異分野融合研究の可能性が高まる)、異「人」と異「分野」の交流の相乗効果が生じる。四つ目に、横方向の基礎研究で生み出された成果を縦方向の応用研究に移行することでスケーリングを支援することができるため、イノベーションの三大障壁の一つである「魔の川(研究開発プロジェクトが科学研究(Research)から出発して、製品化を目指す開発(Development)段階へと進めるかどうかの関門)」を克服しやすくなる。たとえば、これまで分野の「選択と集中」で注目されなかった人工知能や感染症が近年ブームになり、「選択と集中」の対象となっているが、マトリックス型「選択と集中」はこういった機会への準備(人材育成など)を行うことができる。五つ目に、上述したように科学と技術開発の関係性は線形ではなく循環的であるため、技術革新は次の科学的発見のシーズとなり、科学と技術開発の相乗効果が強化される。

文献

1. John Ziman, “Knowing everything about nothing: Specialization and change in research careers”, Cambridge University Press (2010).

2. Sneha Kulkarni, “Interdisciplinary research: Challenges, perceptions, and the way forward”,

https://doi.org/10.34193/EI-A-5338 (2015).

3. Robert Aboukhalil, “The rising trend in authorship”, The Winnower,

https://doi.org/10.15200/winn.141832.26907 (2014)

4. Adrian Cho, “Will Nobel Prize overlook LIGO’s master builder?”, Science, 353, 1478 (2016).

https://science.sciencemag.org/content/353/6307/1478

5. 「重力波」ノーベル賞“異例”の受賞にみる日本の科学技術の行く末,

https://www.nhk.or.jp/d-navi/sci_cul/2017/12/story/special_171218_1/

6. Richard Smith, “Peer review: a flawed process at the heart of science and journals”, Journal of the Royal Society of Medicine, 99, 178 (2006).

7. Lindell Bromham, Russell Dinnage, and Xia Hua, “Interdisciplinary research has consistently lower funding success”, Nature, 534, 684 (2016).

8. Sandra Bendiscioli, “The troubles with peer review for allocating research funding”, EMBO Reports, 20, e49472 (2019).

9. “World’s 100 largest philanthropic foundations list”, Arco Lab (2015),

https://www.arcolab.org/en/worlds-100-largest-philanthropic-foundations-list/

10. Fast Funding for COVID-19 Science, https://fastgrants.org/

11. Athina Tatsioni, Effie Vavva, and John P. A. Ioannidis, “Sources of funding for Nobel Prize-winning work: public or private?”, The FASEB Journal, 24, 1335 (2010).

12. “日本の助成財団の現状 ―資産総額上位100財団”, 助成財団センター (2018),

http://www.jfc.or.jp/bunseki/rank_asset/

13. 稲盛財団, https://www.inamori-f.or.jp/inaris

14. 京都大学プレスリリース(2020),

http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/about/events_news/office/soumu/shogai/news/2020/200624_1.html

15. 科学技術振興機構, https://www.jst.go.jp/erato/about/index.html

16. 吉野次郎, 山田宏逸, 定方美緒, 津久井悠太, “日本の革新を阻む「変なことしてはいけない」症候群”, 日経ビジネス (2020),

https://business.nikkei.com/atcl/NBD/19/special/00387/